Alfabeti di Marcello Jacopo Biffi

Marcello Jacopo Biffi è un graphic designer, autore di Alfabeti, un progetto di ricerca visiva nell’ambito della tipografia digitale in mostra con “A is A is A” da Marsèll Paradise lo scorso ottobre. Ritorniamo sul progetto con un’intervista che ne sviscera il processo di ricerca e descrive le componenti pratiche.

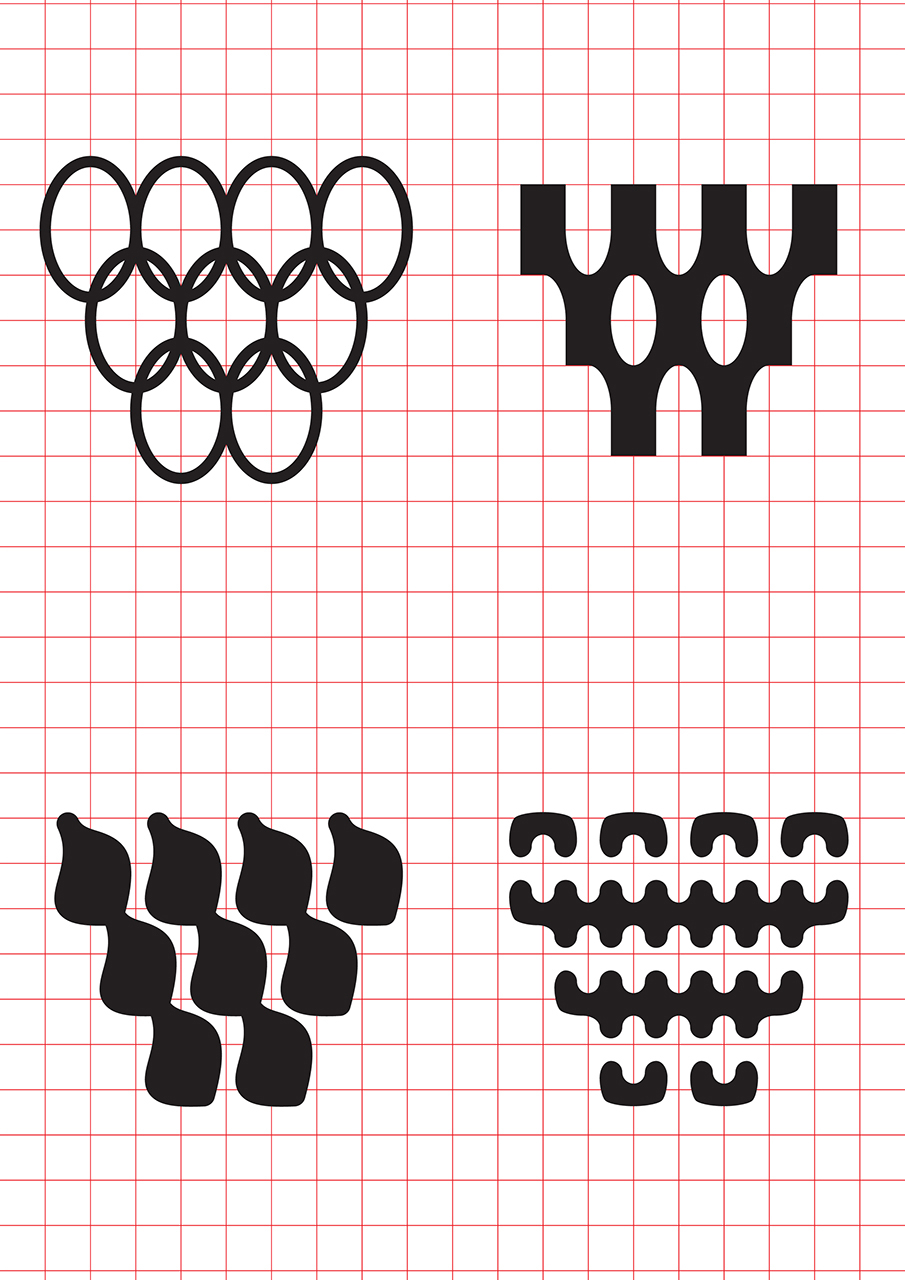

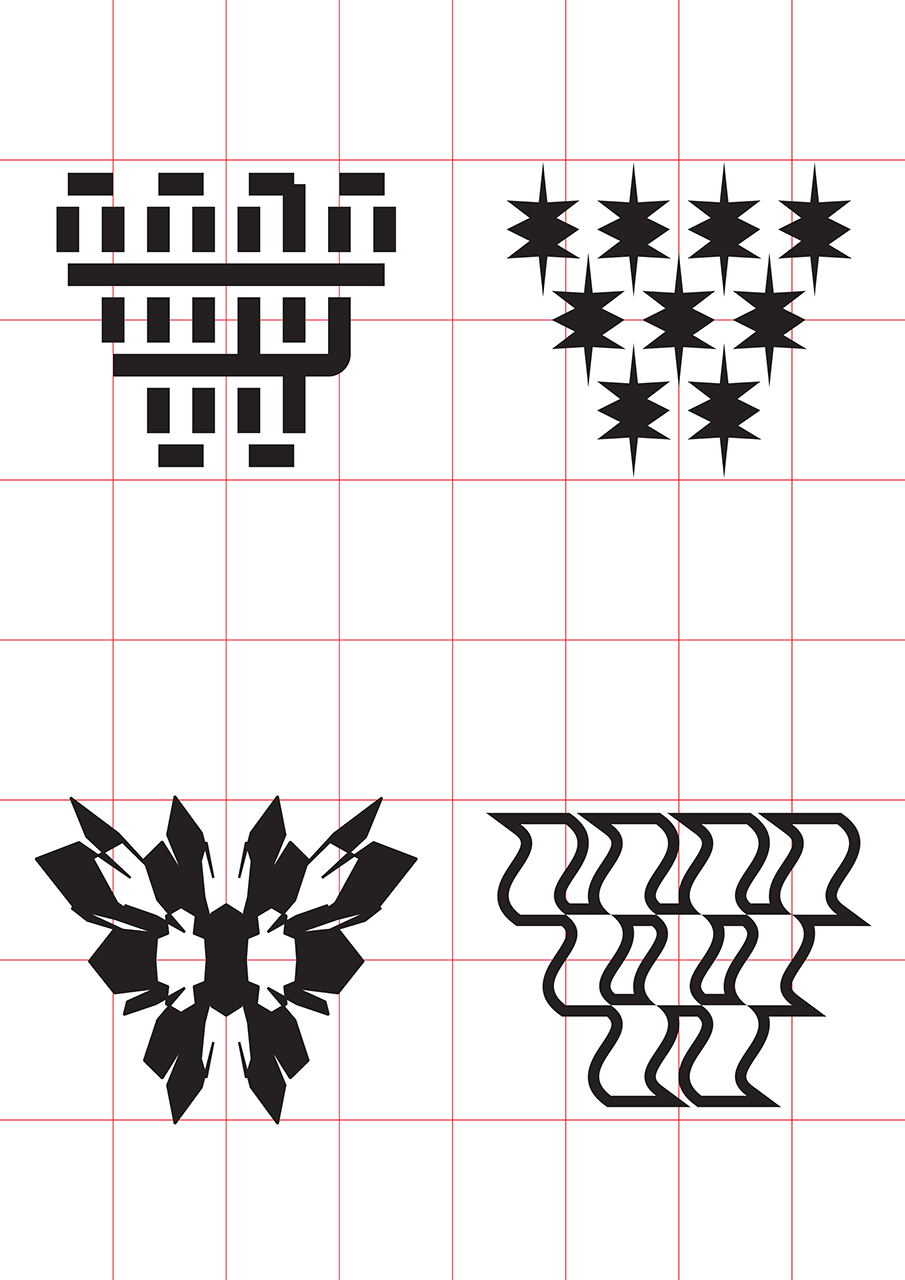

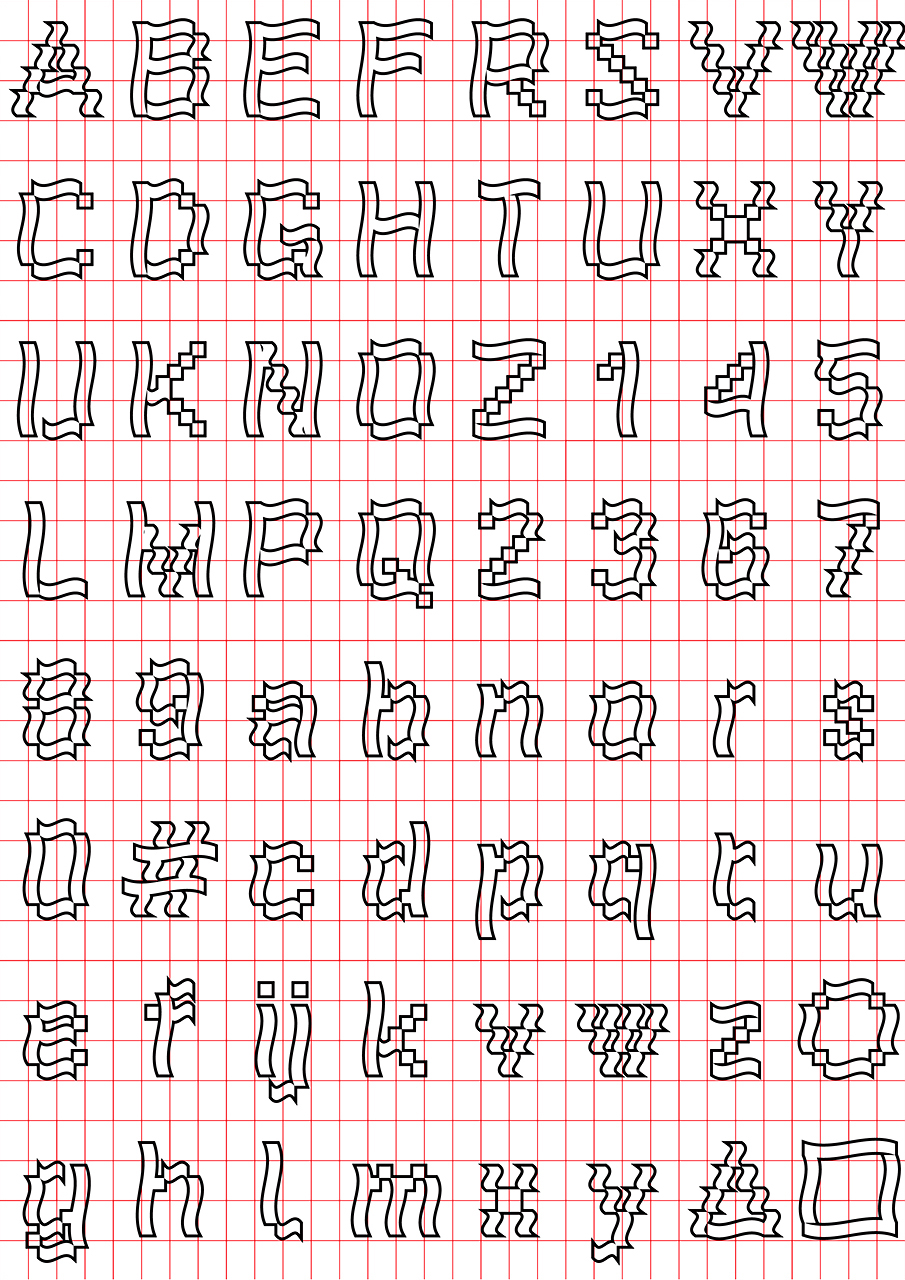

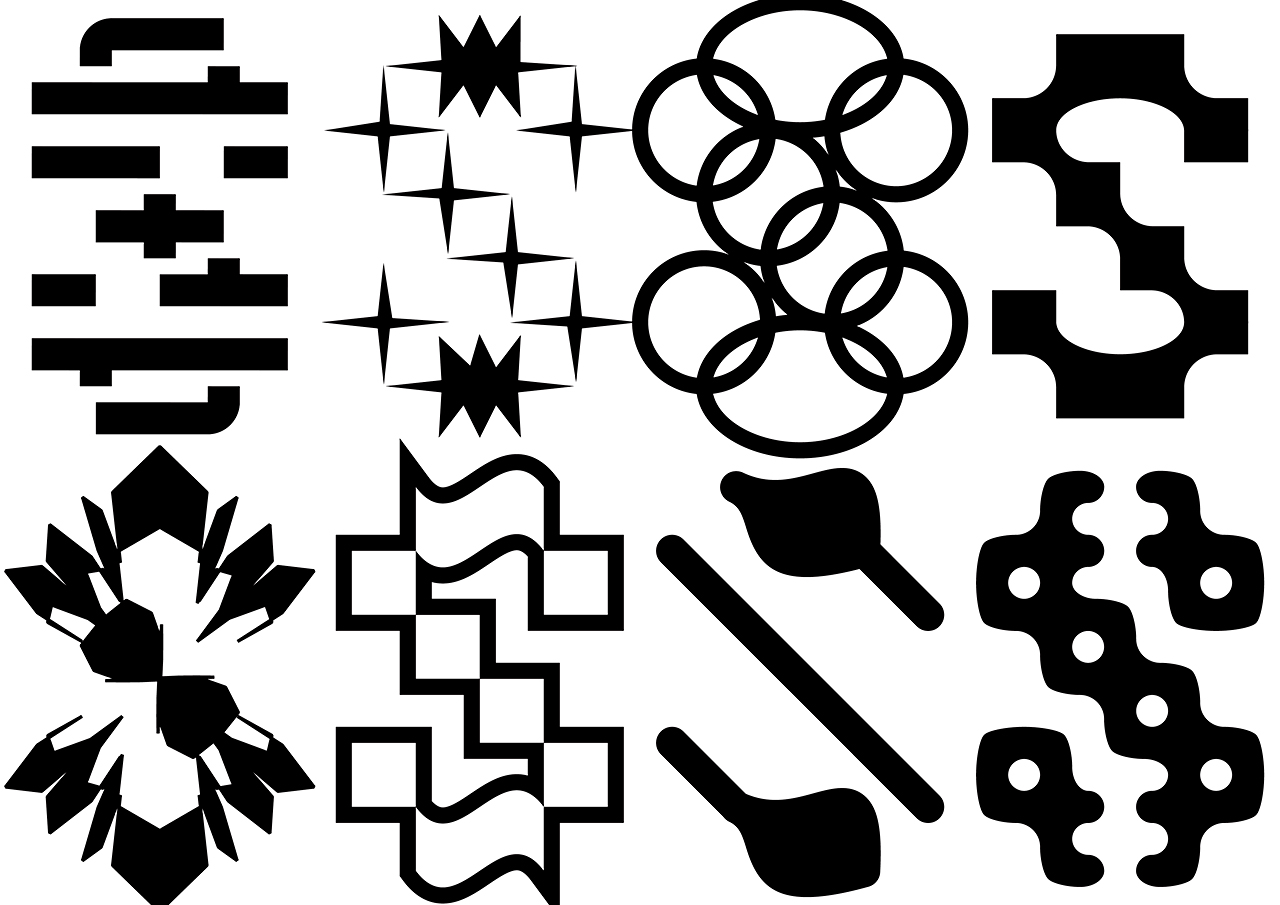

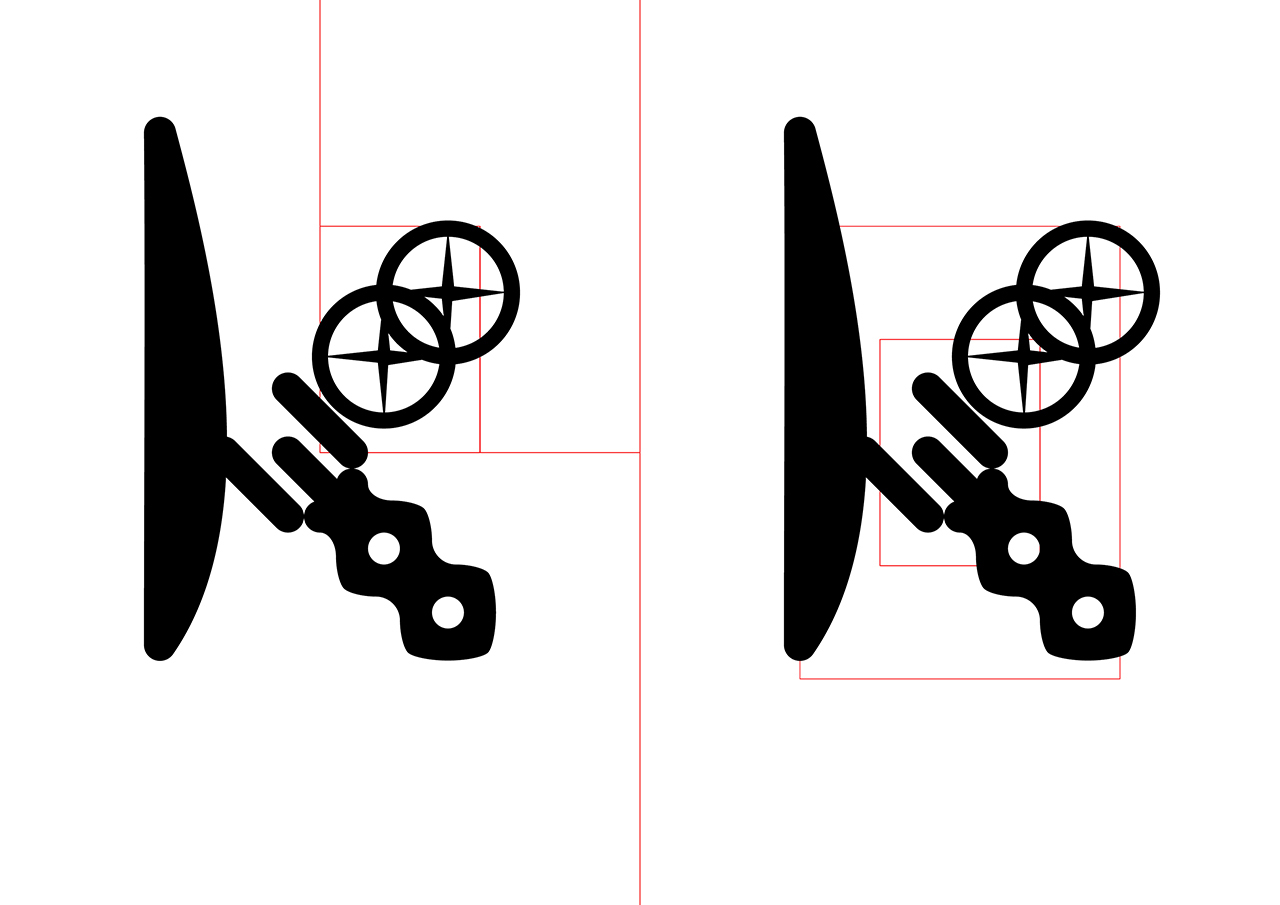

Attratti nell’osservare le ordinatissime serie di lettere disegnate e ben disposte, è l’indagine del processo progettuale che affascina. Marcello definisce un approccio di ricerca che assume molteplici forme espressive: procedendo tramite continue sperimentazioni, Alfabeti prende vita da un flusso operativo ben preciso. Una volta stabilito un metodo con il quale analizzare meticolosamente le lettere, le scompone e semplifica fino ad arrivare al loro archetipo. Affidandosi ad uno strumento di disegno vettoriale, Adobe Illustrator, elabora trasformazioni formali su una base di pixel, immaginando nuove possibilità di rappresentazione dell’alfabeto. Un rituale che mira a cogliere l’essenziale, amplificare le molteplici forme del reale e indagare il tema dell’identità. Le lettere sono progettate non come punti d’arrivo, ma come stadi derivati da istruzioni specifiche.

La mostra A is A is A, tramite una selezione di otto alfabeti, sintetizza la ricerca di Marcello supportato da molteplici collaboratori. From outer Space – Anna Paola Buonanno e Piergiorgio Italiano con Anna Sedino – ha progettato l’exhibition design prodotto da Marsèll; la curatela è stata affidata a BRACE BRACE – l’artist-run space di Francesca Finotti, Cecilia Mentasti e Francesco Paleari – che ha contribuito all’ideazione della mostra e ha sviluppato in sincronia con Michele Galluzzo – graphic designer e ricercatore membro del duo Fantasia Type – i testi di accompagnamento. Nicola Pietromarchi e Filippo Castellano hanno diretto un video prodotto da Olympìque e intitolato Détour, mentre Gabriele Donini (Giga) ha trasposto online gli alfabeti nel sito aisaisa.online. È proprio grazie a questa sinergia che l’approccio progettuale di Marcello viene esplorato, interpretato e amplificato da ognuno con il proprio filtro personale.

SZ: Ciao Marcello, di professione sei un graphic designer ma tu come ti descrivi?

MJB: Ciao Stefania, ciao Ptwschool, grazie per l’invito. Diciamo che sono quel tipo di persona che appena scopre qualcosa di interessante sente la necessità di condividerla con gli amici, anche se magari l’entusiasmo non è apparentemente giustificabile.

SZ: Che cosa significa per te fare ricerca? Descrivici il tuo processo investigativo.

MJB: Per me fare ricerca coincide con il progettare: si tratta di scomporre e ricomporre delle informazioni per creare del valore aggiunto. Per i progetti personali tengo delle note condivise tra portatile e cellulare. È un flusso di coscienza in cui annoto un po’ di tutto: informazioni tecniche, link di riferimento, domande che mi riempiono la mente e a cui non so rispondere… lavoro anche per immagini, organizzando il contenuto in cartelle. Trovo molto utile fare screenshot, zoomare sulla parte desiderata e fotografarla nuovamente. Ma forse ciò che definisce il mio fare ricerca concretamente è il tempo speso su internet: parto da un argomento, da cosa nasce cosa, e mi ritrovo su una pagina X di Wikipedia senza sapere da dove sono partito.

SZ: Ora parlaci del fulcro delle tue ultime riflessioni progettuali: da dove nasce il tuo interesse verso l’alfabeto?

MJB: Non lo so di preciso, di sicuro ne subisco il fascino. Probabilmente sta nel non riuscire a spiegarmi come mai dei segni totalmente arbitrari come le lettere abbiano un potere evocativo così forte, quasi magico. Il mio è un interesse misto ad accanimento: quando disegno ripeto tante volte la stessa lettera nella speranza di cogliere la sua essenza o di spezzarla come attraverso un incantesimo.

SZ: È un chiodo fisso da sempre o riesci ad identificare un momento preciso in cui le tue riflessioni si sono concentrate sull’alfabeto?

MJB: Nel 2017 lavoravo a Rotterdam, il mio capo mi aveva chiesto di disegnare un logo in sua assenza, sarebbe tornato l’indomani. Visto che avevo poco tempo e volevo presentare quante più alternative possibili per sorprenderlo, ho abbozzato un sistema che mi consentisse di modificare una scritta di partenza e produrre rapidamente tante versioni alternative. Il giorno seguente ho dovuto tristemente constatare come nessuno delle proposte andasse bene. In un primo momento non ho dato molto peso alla vicenda, ho archiviato tutto e mi sono dedicato ad altro, ma col passare del tempo l’episodio riemergeva di tanto in tanto. A distanza di circa due anni ho riesumato i file originali per analizzare l’attrazione che provavo.

SZ: Cos’hai capito analizzando il tuo vecchio approccio e quale nuovo obiettivo ti sei posto?

MJB: Avvertivo che c’era del potenziale, tuttavia nutrivo dei forti dubbi: per modificare le lettere avevo usato dei filtri standard di Adobe Illustrator, ma mi sembrava troppo facile, oltretutto già visto. Così ho provato a sviluppare un metodo per ottenere dei risultati meno prevedibili. Ho studiato meglio l’ambiente di lavoro e fatto una serie di test per capire come calibrare l’intensità delle trasformazioni, oppure cosa cambiava se applicavo un effetto prima o dopo di un altro.

Attraverso questo processo serendipico-empirico sono rimasto sorpreso nel vedere nuove forme comparire sul mio schermo, non le avevo formalmente “disegnate”, piuttosto le avevo “fabbricate”.

Era proprio questo l’aspetto che più trovavo rilevante, se le avessi disegnate non sarei mai riuscito ad ottenere quelle forme. Solamente a posteriori ho realizzato che stavo cercando di indagare il rapporto che vincola l’immagine mentale di una lettera e la sua rappresentazione grafica.

SZ: I tuoi alfabeti, quindi, sono generati procedendo con un ordine di esecuzione, diversi livelli intensità di distorsione che lasciano emergere qualcosa di inedito e inaspettato. Nello sviluppare il tuo procedimento, come hai capito quando è arrivato il momento di fermarti?

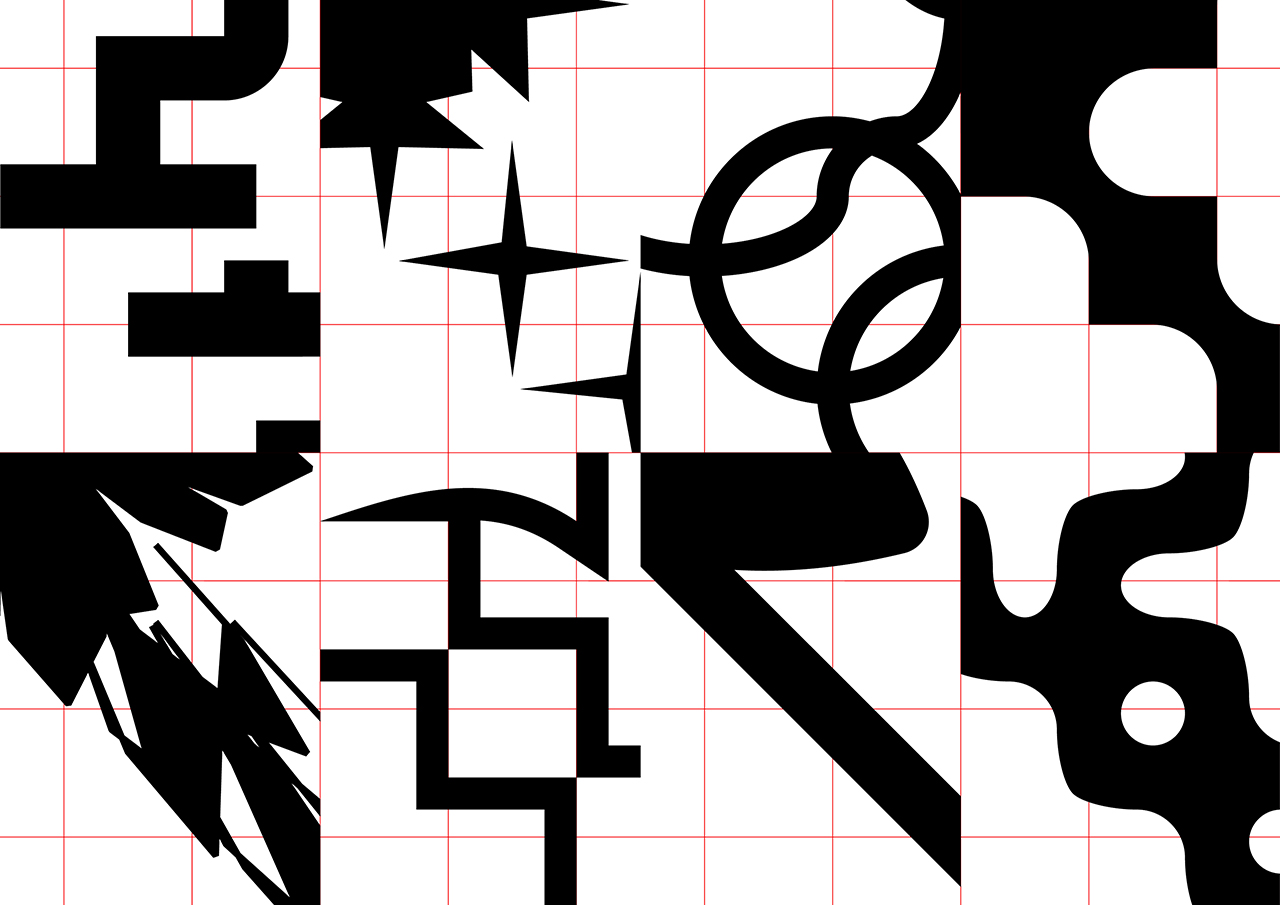

MJB: Per prima cosa ho disegnato un alfabeto completo, un semplice scheletro di pixel, da usare come base. Era fondamentale partire da una struttura essenziale per recuperare una dimensione tipografica pura, una sorta di regressione al “grado zero della tipografia”, che avrebbe fatto da contraltare al mio intervento grafico. Da lì ho cominciato una lunga serie di trasmutazioni allontanandomi via via dal punto d’origine. Ne sono derivate molteplici genealogie, generazioni di alfabeti con un antenato in comune. Se non riuscivo più a proseguire in una direzione capivo di essere giunto a un vicolo cieco, quindi tornavo sui miei passi, altrimenti partivo da capo. Ho prodotto in questo modo un centinaio di alfabeti, e esattamente quando ho capito che avrei potuto continuare all’infinito ho smesso.

SZ: E il passo successivo qual è stato e perchè?

MJB: Avevo una mezza intenzione di fare una pubblicazione, una sorta di catalogo, ma mi sembrava erroneo presentare i miei alfabeti come dei caratteri tipografici. In effetti non avevo sviluppato delle font da distribuire ed utilizzare in maniera classica e non avevo in programma di farlo. Nel momento in cui le lettere formano una parola scaturisce spontaneamente del significato, e questa non era mia intenzione, anzi io volevo impedirlo; non volevo che l’attenzione si spostasse sul messaggio oltre la forma. Al contrario il mio obiettivo era di isolare le lettere in una dimensione pre-verbale e osservarle in qualità di segni elementari. Per questo motivo mi ero fermato al livello di disegno, di studio, di prototipo, dove gli alfabeti sono il mezzo per comunicare il significato della ricerca e non il suo fine ultimo.

SZ: La ricerca si è poi concretizzata in un’esposizione che ha avuto luogo l’8 ottobre 2020 da Marsèll Paradise a Milano. Com’è nata l’idea di fare una mostra?

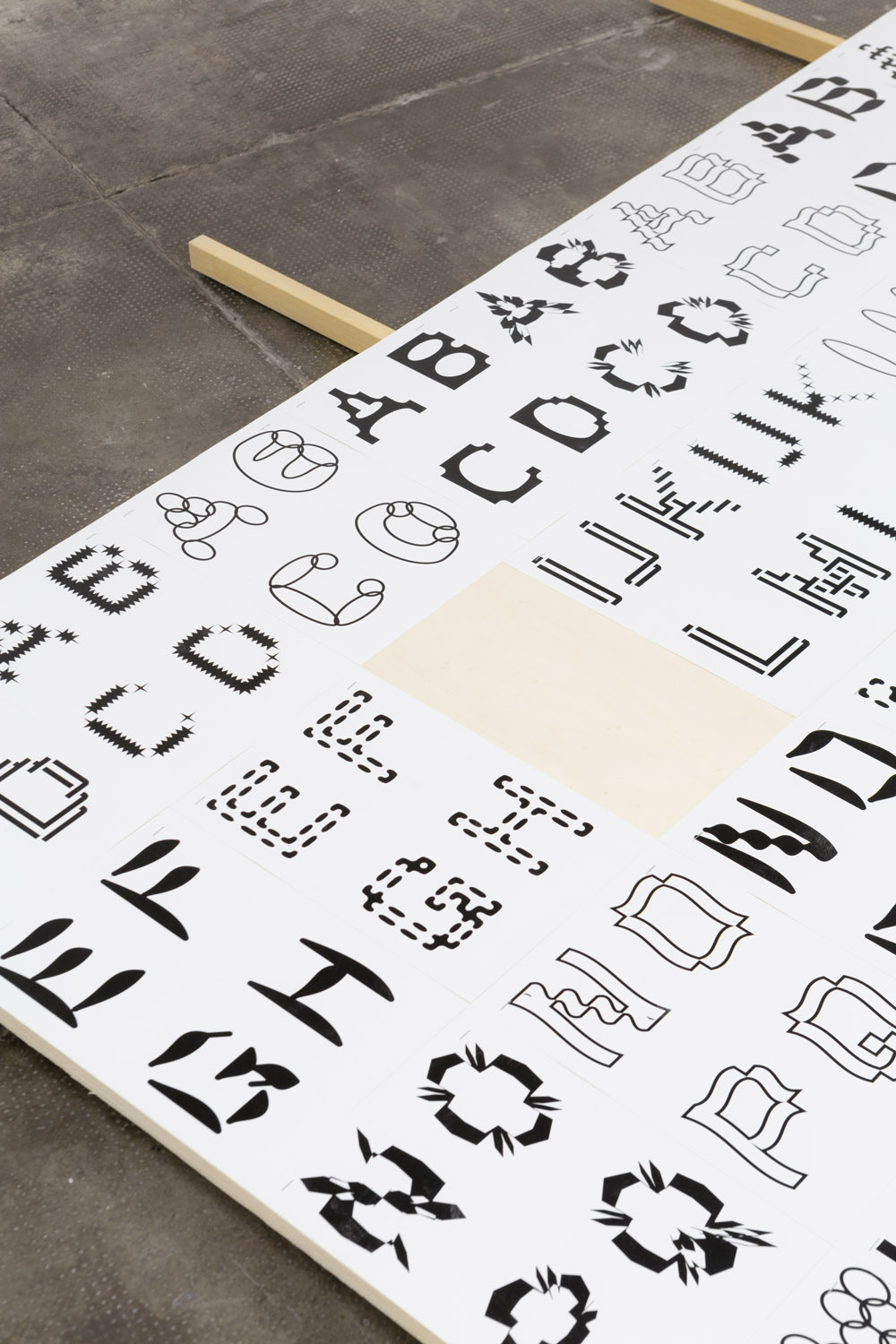

MJB: Fino a quel momento le lettere erano chiuse nel mio computer, nella mia testa, esibirle pubblicamente è stato un atto liberatorio, per me e per loro. Volevo creare uno spazio dove si potesse avere esperienza diretta delle lettere, osservarle da vicino, metterle a confronto.

Il fatto di esporre fisicamente la ricerca mi obbligava a mettermi in discussione nel mondo reale, a rendermi vulnerabile.

Oltretutto mi è servito per sistematizzare il mio lavoro: ho selezionato soltanto otto degli alfabeti che avevo disegnato (un quantitativo contenuto, facile da gestire ed eterogeneo a sufficienza) e su di essi ho fatto ruotare la narrazione che da lì a breve sarebbe seguita.

SZ: Sui manifesti e inviti leggiamo A is A is A, che cosa significa?

MJB: Ho fatto molta fatica a trovare il titolo per la mostra, cercavo qualcosa di accessorio, che non dicesse molto, ma che allo stesso tempo non sembrasse buttato lì a caso. Ad un certo punto mi sono imbattuto nella celebre frase di Gertrude Stein “A rose is a rose is a rose” che mi ha colpito molto, perché sfrutta abilmente la ripetizione per rafforzare il principio di identità “A = A” elaborato da Aristotele. Così ho deciso di prenderla in prestito, come un ready-made, e in una sorta di operazione dadaista ho rimosso il sostantivo innescando una reazione a catena in cui l’articolo diventava sia il soggetto sia il complemento della frase. Ho visto un nesso tra la ripetizione ossessiva che il titolo generava e la mia ricerca.

SZ: Lo sviluppo progettuale diventa poi una traccia per altri progettisti, A is A is A mostra infatti dialogo e interazione. Come hai deciso con chi collaborare e perché?

MJB: Man mano che lavoravo all’idea della mostra ho cominciato a coinvolgere alcuni amici in un’ottica di verifica del processo. La condivisione delle mio lavoro con loro e con altre persone che stimavo – con cui non avevo mai avuto occasione di lavorare in precedenza – ha permesso di fissare la ricerca su diversi supporti multi-mediali. Essendo un progetto fortemente personale avevo bisogno di aiuto, io da solo avevo troppo riguardi nei confronti delle mie lettere, tendevo a preservare la loro purezza immateriale. La collaborazione con figure esterne ha invece contaminato i miei alfabeti, arricchendoli con nuovi punti di vista, suggestioni e interpretazioni, derivanti dall’esperienza professionale di ciascuno di loro.

SZ: Credi che in qualche modo questa ricerca di rappresenti?

MJB: Sicuramente ho proiettato molti aspetti della mia forma mentis e della mia personalità nella ricerca. Poi ovviamente nelle singole declinazioni del progetto ci sono anche tutte le manifestazioni delle persone coinvolte. La cosa mi fa abbastanza sorridere, perché per me sono evidenti, come una foto di gruppo.

Penso anche che la scelta di utilizzare determinati standard industriali – dal programma di disegno vettoriale alla carta su cui sono state stampate le lettere – riveli la mia propensione per lavorare in economia di risorse.

Cerco sempre di limitare le mie scelte progettuali, di minimizzare il mio intervento di designer, per conferire una certa “urgenza” a quello che faccio. Alla fine si vede in trasparenza.

Ora ascoltiamo il punto di vista dei progettisti collaboratori.

SZ: Ciao Anna Paola e Piergiorgio (From outer Space), osservando gli allestimenti della mostra il metodo progettuale di Marcello sembra aver preso forma tangibile nel gioco tra paradigmi di caso e di limite. Parlate di standard, ma per voi che cos’è e perché è importante renderlo un vincolo espressivo? Come avete sviluppato i display della mostra?

FOS: Nel nostro processo è talvolta necessario instaurare dei confini, decidere a priori il campo della nostra azione progettuale. Muoverci entro dei limiti ci consente di resistere alla tentazione della “creatività”; ci piace invece risolvere dei problemi, e quando non ci sono li creiamo. Nel caso dell’allestimento per A is A is A i problemi naturalmente c’erano, come spesso accade e riguardavano precise richieste logistiche e naturalmente economiche. I semilavorati ci vengono incontro perché rappresentano dei prodotti standardizzati, dalle dimensioni precise e costi contenuti, che spesso non necessitano di lavorazioni ulteriori. Agire in questo panorama diventa quindi un gioco di incastri, una partita a scacchi: far quadrare il contesto con i presupposti, le necessità di budget, lo dimensioni dello spazio con quelle dei multistrati e poi delle opere in mostra. É venuto spontaneo adottare il formato dei fogli utilizzati da Marcello come griglia spaziale per il nostro allestimento, un’ulteriore regola autoimposta che ha ordinato il lavoro in mostra. Diciamo che opere e allestimento a quel punto si fondono, e diventa difficile separare il lavoro grafico da quello spaziale. Un aspetto sempre più importante del nostro lavoro è il non finito, lasciare dei concetti non totalmente svolti, senza chiuderli definitivamente, infatti, apre a infinite possibilità di lettura, di variazione. Apre alla vita. Così come per gli alfabeti di Marcello, non esiste un progetto assoluto, perfetto.

SZ: Ciao Nicola e Filippo, pare che nel vostro video abbiate fatto tesoro del metodo di Marcello esaltandone i riflessi di sensazione che in questo modo prendono vita. Procedete evocando più che raccontando, così come accade perdendo il totale dominio delle situazioni sentendo le sensazioni fluire. Come mai avete deciso di interpretare Alfabeti in questo modo?

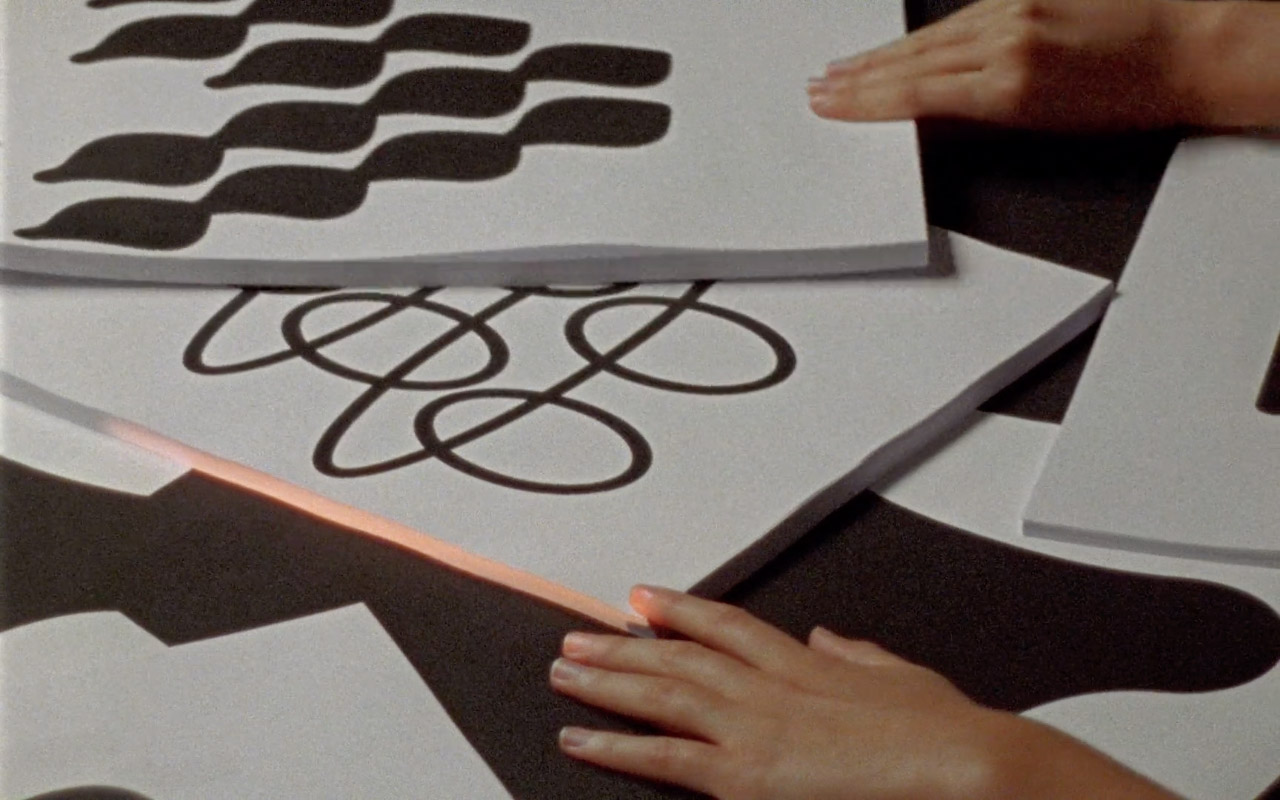

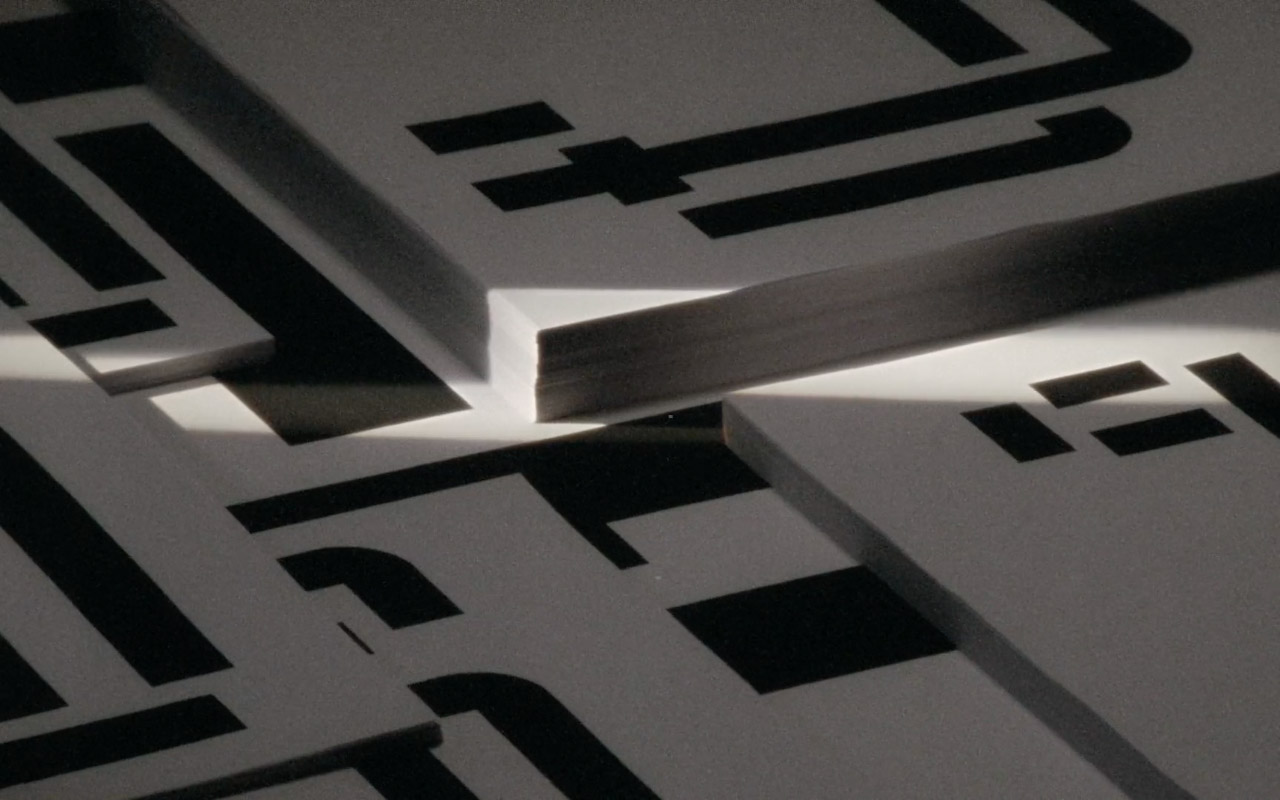

FN: All’inizio della nostra collaborazione abbiamo chiesto a Marcello di condividere con noi gli appunti e i materiali raccolti fino a quel momento per capire come declinare in linguaggio audiovisivo la sua ricerca. Tra questi abbiamo trovato una nota sul lavoro di Guy Debord, teorico francese del Novecento, sul concetto di dérive: una tecnica di passaggio rapido tra diversi ambienti, oppure un viaggio non pianificato attraverso un paesaggio. A partire da questa definizione abbiamo cominciato a guardare ai caratteri degli alfabeti come contenitori di paesaggi astratti potenzialmente infiniti utili per mettere in scena un viaggio concettuale tra le forme. Ci è sembrato che il modo migliore per tradurre questa idea fosse quello di fornire un supporto concreto e tangibile alle forme astratte di Marcello, servendoci di alcuni strumenti come la pellicola cinematografica, la costruzione di forme tridimensionali con la carta e una traccia sonora composta puramente di elementi vocali.

SZ: Ciao Gabriele – Giga –, attraverso la programmazione del sito di A is A is A sembra che tu abbia voluto codificare un metodo di interazione digitale incessante e imprevedibile. Cosa ti ha spinto verso questa direzione?

GD: Quando progetto mi piace immaginare modalità di interazione tra quello che sto costruendo e le persone che lo useranno. Per aisaisa.online vale lo stesso discorso, volevo giocare (e far giocare) con le lettere e le loro forme, sfruttando al massimo le possibilità date da questo materiale immerso in un browser web. Un meccanismo automatico, quando lavoro in codice, è cercare un risultato molto funzionale. Voglio costruire un tool con uno scopo preciso. Contemporaneamente però immagino quelli che sono gli usi collaterali dello strumento, so che ci saranno. In sostanza sono io a scrivere le regole, ma queste sono formulate in modo che i risultati possano sfuggire al mio totale controllo. In asisaisa.online sono partito dagli specimen e i type tester, strumenti con cui solitamente si presentano i caratteri tipografici digitali. Le regole però sono diverse, per capirlo basta andare a quell’indirizzo.

Riflessione

Osservando la trama del progetto, emerge un bisogno di sviluppare dei metodi alternativi agli standard di senso comune. Nell’estensione dell’approccio che caratterizza Alfabeti, viene facile comprendere quanto sia importante rinunciare alla totale definizione di un risultato a priori. Predisponendo delle linee guida che fanno da trama a un’attitudine esplorativa, infatti, si riescono a generare e valutare molteplici possibilità sviluppate in un flusso in cui l’osservazione, la riflessione e l’ascolto sono i fattori. Tale metodo, inoltre, vale la pena di essere indagato e applicato tramite strumenti e lenti diverse, creando risonanza nell’interazione di nuove forme capaci di supportarsi e innescare successive riflessioni e nuovi sviluppi.

Credits

A is A is A

Allestimento: From outer Space

Curatela: BRACE BRACE

Produzione: Marsèll

Testi: Marcello Jacopo Biffi, BRACE BRACE, From outer Space, Michele Galluzzo (Fantasia Type)

Copy editor: Agnese Cantelmi

Serigrafia: Legno

Stampa: Artigiana Grafica

Fotografia: Mattia Greghi

Détour

Regia: Nicola Pietromarchi & Filippo Castellano

Produzione: Olympìque

Direttore della fotografia: Gianluca Oliva

Sound design: Mara Miccichè

Set design: Stella Porta

Modella: Lucrezia Cuccagna

Gaffer: Paolo Pastaccini

Assistente camera: Michele Porcari

Montaggio: Filippo Castellano

Colorist: Leonardo Masoero

Location: Marsèll Paradise

Stampa: Tipografia Valdostana

aisaisa.online

Design e sviluppo: Gabriele Donini (Giga)